総合周産期母子医療センターを擁し、都内でも有数の基幹病院として地域の医療に貢献し 続ける都立大塚病院。建物は竣工が 1987年と年月を経ており、幾度かの改修を繰り返してきましたが、2017 年より大規模改修が行われ、病棟や水まわりを中心に、使い勝手が大幅に改善されました。病棟トイレの多くは、従来の集中型から各病室に設置される分散型へと見直されるなど、大きな変化を遂げたその現在の様子を紹介します。

アトリウムを中心に十字型に病棟が展開

東京都立大塚病院(以下「大塚病院」という)は1929年、東京がまだ市政を敷いていた頃に市立大塚病院として開設されました。1980年に建物を全面的に改築するために医療体制を休止させたのち、1987年に現在の建物を竣工しました。以降社会的な要請に応じて医療体制の整備を継続、現在は35の診療科と413の病床数を擁する東京都内でも有数の基幹病院となっています。災害医療、救急医療などを重点医療として掲げ、特に救急医療では二次救急医療機関として「断らない救急」を目標に、救急搬送を積極的に受け入れるほか、災害医療では豊島区唯一の災害拠点病院として有事に備えています。また、2009年に指定された総合周産期母子医療センターがあり、ハイリスク妊産婦や超出生体重児などの新生児を積極的に受け入れるほか、障害者(児)合併医療や小児精神医療など小児医療に注力していることでも知られています。

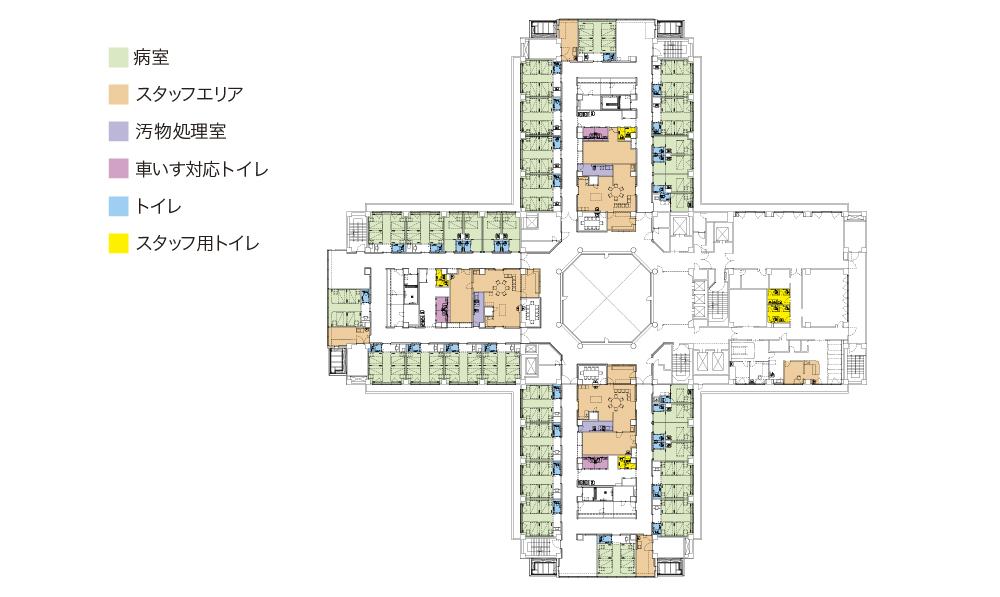

病院の建物は、吹き抜け(アトリウム)を中心に3階から上の病棟部は十字型に平面が展開することで中心から自然光を取り込むことができ、明るい空間を実現していることが特徴です。この吹き抜けは3階病棟から地下1階まで達しており、各階でここを中心とした明確なゾーニングのための色彩やサイン計画が練られ、利用者が迷わずに目的の診療科や建物の機能にアクセスできる工夫となっています。こうした建築デザインと利便性などが評価され、1991年、一般社団法人日本医療福祉建築協会が主催する医療福祉建築賞・健康政策局長賞を受賞しています。

横河建築設計事務所

建築設計部主任技師河野修さん 横河建築設計事務所

横河建築設計事務所

環境設計部(機械)次長

丸山信さん横河建築設計事務所

設計室次長

医業経営コンサルタント

妹尾泉さん設計者から見た大塚病院の特徴

河野 大塚病院は築年数が古いですが、エントランスを入ると吹き抜けがあって、開放的で気持ちのよい空間が広がっているのが特徴です。この吹き抜けが病棟まで続いていて、明快なプランになっています。吹き抜けを中心に縦動線を集めたり、インフラの設備シャフトも周囲に配置してあるなど、使い勝手についてもとても明快な設計です。四角形の下層部と十字型の病棟部は患者さんにとっても使いやすく、将来の改修にも適しているプランだということが改修してみてわかりました。全体的にとてもシステマチックな構造です。

丸山 弊社の先輩が設計したもので、設備用シャフトや病棟階における平面形状のシンメトリーな構造が特徴的な、とても分かりやすい設計です。

妹尾 都市型病院なので、外部に向かって開くというよりは建物上部から自然光を内部に取入れて、心地よさを生み出そうという設計の意図が感じられる病院です。

河野 大塚病院はこれまでに何度か部分改修を経て現在に至っていましたが、建物の老朽化が顕著になったことを機に、2017年から今回の大規模改修が始まり、2024年8月に竣工しました。工事規模は、全体面積約4万5000平米のうち、約3万7000平米が改修の対象となりました。改修のメインは周産期機能の強化。また、患者さんがメインで使う水まわりのスペースの改善と機能の強化です。あとは、老朽化した配管のほぼ全面的な更新も、重要な改修内容の一つでした。

重要な機能を継続維持する「居ながら改修」

丸山 今回の大規模改修の前に、2015年に救急と周産期病棟の大改修を行っていて、その時、居ながら改修を行った経験がありましたので、大塚病院さんとは協力しながらできるのではないかという目算がありました。

河野 建て替え案が浮上したこともありましたが、狭い敷地内では建て替え用地が確保できないこと、総合周産期母子医療センターが東京都の中で重要な位置付けにある機能なので、他に移転することが難しく、なんとか敷地内で改修できないかという事情もありました。

加えて、改修後の空間の使い方についても周産期機能の強化を考えながら、ヒアリングと提案を重ねていきました。その結果、4階の北側のウイング※にNICU,GCU部門、南側が産科病棟、西側が分娩機能とMFICUで、このフロアに周産期機能を集約しています。元々バラバラだった機能の使い勝手を考慮したり、スペースを必要に応じて広げたりして4階に集約しました。その他の機能は、3階から下に、手術室や大型の医療機器を備えた放射線科などの外来部門が配置され、4階から上が基本的に病棟になっています。5階は一般病棟で様々な診療科の病棟が入っています。病棟内は十字型の各ウイングに病室が配置され、既存のまま、各病棟の中心部に水まわりが集中する形で設計が進んでいましたが、新型コロナウイルスのパンデミック下において、感染を軽減するため殆どの病棟が集中型トイレから分散型トイレへ変更となりました。

また、今回、外観が大きく変わるような工事はありませんでしたが、屋外設備スペースを新設して設備インフラのルートを確保しました。この設備シャフトはルーバーで覆っているので、外観としては大きく変わっていないのですが、設備のメンテナンスや配管の取り回しができるという点で大きな役割を持っています。

※ウイング:十字型の平面図の中心から4方向に伸びる長い棟の部分。妹尾 人間で言えば血管にあたる配管スペースを外部に新設したことが大きな特徴です。

丸山 今回は居ながら改修なので、外に空調や電気の配管を出して、空いたスペースに衛生関係の配管を通すなど、配管の通し方を大きく変更しました。外側に新設した配管シャフトもあまり目立たず外観になじむように工夫したので、病院側にも気に入っていただいているようです。実は計画当初は外側にシャフトを設けることについて、建築サイドから強く反対されました。しかし、病院を管轄する本部の施設整備担当者との話で「建物の外観を新たなイメージに刷新する方向で、思い切って外側にシャフトを設けた方がいい」という助言をいただき結果的に居ながら改修工事を成功させるキーのひとつになったのではないかと思います。配管についても長寿命化を考えて、空調の配管としては当時珍しかった空調配管用ポリエチレン管を全面採用しました。都有の施設整備で初めての試みだったため、施設整備の設備担当者と一緒にメーカーまで出向いて冷水、温水通過時の熱伸縮によるたわみの変位量、融着による配管接続方法の正確さ等、配管の特性、信頼性について入念に検証しました。既存の鋼管の腐食が進み亀裂や穴あきによる漏水事故が頻繁に起こっていたため、環境配慮の意味も込めて大々的な使用に踏み切っています。

改修前の様子

改修前、看護部からは、感染対策が困難な集中型トイレや汚物処理室とつながる共用トイレ、和式便器や数が不足しているスタッフ用・外来用トイレ、プライバシーへの配慮が不十分な車いす用トイレ、手洗いの不便さや清潔と不潔区域との分離困難、手動水栓による手洗いの課題が挙げられていました。そこで改修にあたって要望されたことは、各病室の入り口に洗面・トイレを設けること、シャワー室の整備やスタッフ用トイレの増設、自動水栓や左右勝手のバリアフリートイレの設置、さらに排水や衛生環境の改善など、患者とスタッフ双方にとって安全で快適な環境を整えることでした。

改修で生まれ変わった患者とスタッフ用のトイレ

竣工から数えると38年が経過した大塚病院は、ニーズに応じた改修を適宜繰り返しながら現在に至っておりましたが、現場のニーズを満たすことができなくなっていました。特に配管の老朽化と病棟の集中型トイレ、病室の奥にある手洗いなどは現場のスタッフから強く改善が求められていました。それらの問題を解決するために2017年から大規模改修がスタート、7年をかけて改修が行われ2024年に竣工しました。もともとモダンで先進的だった病院建物ですが、経年劣化でくすんでしまった内装なども改修を経て明るく生まれ変わっています。

この改修によって最も改良されたもののひとつとして、病棟のトイレがあります。病棟中央にあった共用トイレはスタッフ用トイレと、一部患者用の車いす対応トイレに改修され、入院患者のためには多床室、個室を問わず病室にトイレがひとつずつ設置されました。また、車いす用トイレが左右の勝手違いで2か所増設され、ここには転倒防止対策として前方ボードも設置され、患者の利便性とともに、スタッフの介助のしやすさも大きく向上しています。

改修後

病室

窓際に設置されていた手洗い器が病室入り口に設置されたことで、ケア後や退室時の手洗いがスムーズにできるようになりました。また、手洗い動線が「ベッドサイドケア → 個人防護具脱衣 → 石けん手洗い → 退室」となり、感染症対策として理想的な流れを実現できたことで、芽胞形成菌やノンエンベロープウイルスへの対応も徹底できるようになり、病室外への微生物持ち出しリスクが軽減しました。水栓も手動式からセンサー式になりました。

病室トイレ(分散型)

病棟内にトイレが分散設置されたことで、患者のトイレ移動距離が短くなり、看護師の動線も効率化されました。以前は集合トイレ使用時にセンサーが作動し、看護師の付き添いが必要でしたが、改修後は自立可能な患者は一人でトイレを使えるようになり、看護師の負担が軽減されました。内科病棟では、大腸内視鏡検査に向けた腸管洗浄時のトイレ不足も解消され、業務がスムーズになっています。

これらの改修によって、スタッフの業務環境は大きく改善されました。動線ひとつをとっても、要介助患者のトイレサポートの際にはスタッフステーションから病室へ患者を迎えに行き、集中型トイレまで付き添っていたのが、ほぼ病室内で事足りるようになったほか、病室窓際から廊下側へ手洗いが移されたことによって、ベッドサイドのケア~手洗い~退室までの効率的で正しい動線が実現しています。病棟の集中型トイレがなくなったことで排気も分散でき、給気システムの負担が軽減できるなど設備面にも大きなメリットをもたらしています。

病室の分散型トイレを新設

丸山 改修期間中に新型コロナウイルス感染症が大流行し、病室で感染対策をできるだけ完結したいという要望もあり、病室ごとにトイレを設けることで、分散化を図りました。もともと6床室を4床室化するにあたり、廊下側にできたスペースにトイレを設けようという計画が以前からありました。また、中央の集中型トイレを残すことも検討しましたが、数が不足していたスタッフ用トイレや執務スペースに設計変更しています。空調は、機械室の大きさも決まっていて、装置の能力にも限りがあるので、集中型トイレから分散型トイレにすることで、空調機能をバランスよく配分できたのはよかったと思います。また、和式便器や床置き式便器もたくさんあったので、それらを壁掛け式便器に更新することで清掃性は非常に良くなっています。

共用トイレ(集中型)

以前の共用トイレでは、特に内科病棟において大腸内視鏡検査に向けて腸管洗浄を行う患者が多い時など、トイレの数が足りず不便がありました。また、中央にあった共用の洗面器はステンレス製で水がはねる音が大きく、夜間使用を控えるなどの制約がありました。今回の改修により、陶器製洗面器に替わって水音が軽減され、より快適な環境になりました。病室にトイレが分散配置されたことも重なって、共用トイレの混雑は大きく改善しました。

細部にもこだわった共用トイレ

河野 看護師さんから、手すりの位置やナースコール、洗浄ボタンなどの使い勝手を見直したいという要望がありました。特にナースコールの配置については、患者さんが誤って押さないよう使いやすい位置はどこか、また、万が一患者さんが倒れてしまった際に手が届きやすいよう、もう少し下の方がよいかなど、そういった細かい打ち合わせを重ねて決めたという経緯がありました。結局、こうした仕様はトイレの場所によって少しずつ異なるのですが、例えばナースコールは標準で1か所つけていたものを、出入口のところに追加した場所もあります。手すりはL字型を標準として、バリアフリートイレについては前方ボード付き手すりを標準仕様としています。

丸山 改修前はカーテンで仕切られたトイレがあるなど、昭和の時代を思わせる雰囲気でした。おそらく病院側で試行錯誤されて、途中で様々な改修が施されてきたのだと思います。中々見かけない昇降式のトイレがあったりもしました。

スタッフ用トイレ

病棟ごとに2か所のスタッフ用トイレが設けられたことで、トイレ待ちのストレスが軽減されました。さらに、男女兼用と女性用の表記を明確にしたことで、性別にかかわらず使いやすくなり、スタッフ同士気兼ねせずに利用できるようになりました。スタッフの業務効率と快適性が向上した点は、働く環境の質の改善にもつながっています。

増設して使い勝手が向上したスタッフ用トイレ

河野 病棟のスタッフ用トイレについては、以前はスタッフ専用として1か所しかなかったのが 2か所になっています。1か所だったときには使用中だと隣の病棟まで行かなければいけないこともありましたが、それが減り、自病棟内で完結できるようになったと思います。

丸山 1か所しかなかったトイレが2か所になったと捉えればその意義は大きいと思いますが、形やスペースが限られていたため、これがギリギリの選択でした。本当は休憩室の横にもトイレを設けられたらよかったのですが、そうすると病室に影響が出てしまうため断念しました。

シャワールーム

患者用の浴室も改修によって大きく変わりました。特に産科病棟では、滑りやすい床で転倒リスクが高く、維持管理が大変だった広い昔ながらの浴室を廃止し、コンパクトなシャワールームへ改修しました。ハンドシャワーとオーバーヘッドシャワーの二つの吐水口が備わり、介助を考えて脱衣室を広く確保しました。これも看護スタッフからの要望によって実現したプランです。

汚物処理室

改修前には共用トイレと扉ひとつを隔てた位置にあった汚物処理室は、患者が誤って入室してしまうことがあるうえに、狭くて清潔・不潔のエリア分けや作業動線も整理できていない状態でした。これも改修後にはトイレとの境の扉が廃止されて患者の侵入を防ぐとともに、ベッドパンウォッシャーが導入されて、使用済み器具の洗浄が効率化されたほか、清潔・不潔のエリア分けもなされ、使い勝手が飛躍的に向上しています。

この改善について、看護部からは、ベッドパンウォッシャーの導入により浸漬消毒液の作成や用手洗浄が不要となり、作業負荷の軽減と洗浄・消毒の質が安定したと評価していただきました。また、病棟スタッフからは作業動線に沿った機器配置により効率が向上し、汚物流しに補高台をつけたことで汚物の飛散が減り、床や周囲の汚染も軽減したと好評を得ています。さらに、自動水栓の採用で接触感染リスクが減り、換気改善により不快なにおいも軽減されたことで、清潔さを維持しようという意識が一層高まり、清潔・不潔のゾーニングや整理整頓の取り組みにもつながっています。患者の立ち入りリスクがなくなった点についても、安全性の面から大きな安心材料になっています。

スタッフステーション

スタッフステーションの水まわりにも大きな変化が見られます。改修前はステンレス製の流しがひとつあるだけだったのが、2か所ある入り口それぞれに手洗いが設けられています。改修中に新型コロナウイルスのパンデミックが発生し、感染症患者の受け入れを行った経緯があり、その時の手指衛生の考え方が活かされた部分です。

看護部からも、スタッフステーション内で点滴作成台の近くにあった手洗い器が減ったことで、点滴作成中に生じる可能性があった水はねのリスクが解消され、衛生管理が向上したと評価していただきました。また、病棟スタッフからはその分作業スペースが広がり、物品配置の自由度や作業効率も改善されたと好評を得ています。さらに、清潔区域を確保できるという点でも、手洗い場の整理はスタッフにとって安心につながっているとの声が寄せられました。

外来トイレ

1階外来にはバリアフリートイレが2か所あり、もともと車いす対応トイレでしたが、東京都のバリアフリー仕様への見直しによる都度改修でスペース効率が悪化していたトイレ環境改善のため、オストメイト対応の設備を1か所追加しました。

今回の改修を受け、看護部からは、外来トイレの個数が増えたことで、患者だけでなく放射線技師やリハビリスタッフといったコメディカルスタッフも利用しやすくなったと評価していただきました。トイレ利用の混雑や不便さが解消されたことにより、外来業務の円滑化や患者対応のスムーズさにもつながっていると受け止められています。さらに、限られたスペースを有効に活用した配置の工夫についても好評を得ています。

東京都立大塚病院

副看護部長小倉嘉子さん 東京都立大塚病院

東京都立大塚病院

施設担当リーダー

灰田彰浩さん小倉 改修後は、患者さんから「明るくて快適になった」とご好評をいただいております。病室の照明がLED照明となり明るくなったこと、共用の集中型トイレから病室の分散型トイレに変わったことも喜ばれています。トイレが病室にできたことで移動距離が短くなり、集中型トイレに抵抗があった患者さんも安心して使えるようになりました。病室のトイレは使っている人が特定できるせいか、抵抗感が薄まっているようです。また、看護師の立場からも、集中型トイレへの送り迎えや待機の時間がなくなったことで業務が大きく効率化できました。さらに、集中型トイレだったときは、サポートが必要な患者さんがいつの間にかベッドに戻ってしまったりということが起きていたため、医療安全の観点からも問題になっていましたが、病室にトイレがつくようになってそういうことがなくなり、医療安全上の問題も解消しました。移動距離が短くなったことで、転倒事故の減少にもつながっていると思います。

灰田 今回の改修では、患者さんが安心して利用できる施設整備として、老朽化が問題となっていた配管や機械設備の更新を中心に大規模改修を行いました。工事期間中には新型コロナウイルスのパンデミックが発生し、感染症対策が大いに注目された時期でもあります。こうしたことから当初はなかった多床室内の分散型トイレを採用しました。また、トイレをはじめとした水まわりを整備し、機能的かつ快適に保つことが医療現場の労働環境の向上に寄与しています。

この先数十年を見越した機能の強化と使い勝手の向上

今回の大規模改修工事では病院の機能を止めずに「居ながら改修」が行われました。病 棟の改修については、もともと吹き抜けを中心に十字型に展開する病棟構成になっていたため、工事区画を大きく9つの区域に分け、1か所ずつ改修して順に移転を繰り返すという手法がとられました。また、工事前には3階と4階に分散していた総合周産期母子医療センターを4階に集約して機能を強化、患者及びスタッフの動線効率や使い勝手を大きく向上させています。

9つのフェーズに分けた「居ながら改修」

河野 居ながら改修では半分以上の病院機能を稼働したまま部分的な改修を繰り返していくのですが、全体を大きく9つの工事区域に分け、1か所ずつ順に閉鎖・改修しては移転する、という工程を繰り返しました。そのなかでやはり一番問題なのが、騒音や振動が他の稼働している部門にどういった影響を与えるかということです。特に、新生児の重篤な患者さんがいる周産期病棟のNICU(新生児集中治療室)などからは、振動を最小限に抑えてほしいという物理的な要求が都度寄せられました。外来部門については運用時間が15時までと大体決まっているので、大きな音が出る作業は平日15時以降にする。土日は12時で終わるので12時以降に工事を始めるなど、そういった時間的な振り分けをしました。病棟は基本的に24時間入院中の患者さんがいらっしゃるので、十字型病棟のウィングのひとつを移転・停止することで病棟の上下に連続する水まわり配管を同時に改修することが出来ました。その際も防音壁でウィングの入り口のところを囲い、他の病棟になるべく音や振動が伝わりにくいような配慮をしました。とはいえ、コンクリートの斫り(はつり)作業は音がかなり出るので、躯体伝搬してどうしても隣のウイングに響くということはありました。

丸山 最初に天井アンカー工事の試し打ちをした時には、特にNICUの下では、小さなお子さんの容態への影響をご心配されるお声もいただきました。音と振動については最小限に抑えるよう配慮をしましたが、病院側の皆様と密な連携を取りながら慎重に工事を進める必要があったため、当初は細やかな調整が続きました。長期間にわたる大規模改修は、大塚病院にとっては久しぶりのことであり、スタッフの皆様にはご負担をおかけすることもあったかと思います。

河野 工事が進むにつれて、現場の状況についてスタッフの皆様からご理解とご協力をいただき、おかげさまで、工事全体を円滑に進めることができました。それでも一つの病棟ウイングを仕上げるのに5~7か月は必要でした。また、病棟の工事区域はある程度閉じられているので、比較的スムーズに進みましたが、手術エリアや救急エリア、ICUエリアでは工事中にたびたび電話がかかり、「今デリケートな手術をやっているので工事を中断して欲しい」と、その都度、担当者様からのご連絡をいただき、細かな調整を重ねながら工事監理を進めました。

※ウイング:十字型の病棟の中心から4方向に伸びる長い棟の部分居ながら改修の今後

丸山 今回の大塚病院のようにブロックごとの改修と引き渡しを繰り返すには、ビル管理に精通した専門家やキーマンとの連携が不可欠であり、稼働を続けながら工事を進めるには協力体制が重要です。大規模改修の進捗にあわせて、連携・協力体制を構築して挑みましたが、都度都度の工事内容説明等、スムーズに工事を進めるための情報共有や工事調整に、想定以上の時間を割くことになりました。

妹尾 年数が経つと空調や水まわりの設備更新と共に、現在及び将来に求められる病院機能へ対応する改修が必要になります。将来の病院の姿を踏まえたビジョンを病院と共有し設計することが大切だと思います。

大規模改修工事によって療養環境や診療区域の機能が大幅に向上した大塚病院。未来を見据えた大規模改修工事は病院としての寿命を大きく延長するだけにとどまらず、医療の質と持続可能性を支え、医療スタッフの働き方改革の推進にも寄与しています。

建築概要

| 竣工年月 | 2024年8月(改修) |

|---|---|

| 所在地 | 東京都豊島区南大塚2-8-1 |

| 設計 | 横河建築設計事務所 |

| 延床面積 | 4万7011㎡ |

| 病床数 | 413床 |