千葉県山武市の中心部に建つさんむ医療センターは、創設から73年の歴史を持つ地域の中核病院です。老朽化や狭あい化によって医療環境に問題が生じていた旧病院建物から代替するために、近隣に1万坪の広大な敷地を得て新築されました。免震構造を持つ地上4階建ての新しい病院建物には、利用者が快適に医療を受けられるだけでなく、スタッフの働きやすさにも配慮した最新の設備が整っています。

明るく開放的なさんむモール

さんむ医療センターは、1953年に病床51床・内科・外科・産婦人科で開院しました。以来、皮膚科や眼科、小児科などを整備し1969年に移転、110床体制となり、1985年に総合病院としての認可を受けます。1990年代には外来棟改築とMRI導入後、350床規模に拡大し、山武地域の基幹病院として地域医療に取り組むほか地域包括ケア・訪問看護を推進してきました。 しかし、築後50年超の建物の老朽化が深刻になっていきます。給排水は設備不良を起こし、廊下や病床は手狭になり、増改築を繰り返して複雑になった動線はスタッフの労働環境にも患者の医療状況にも問題が生じる状態でした。さらに南棟と呼ばれていた建物の耐震性能不足も顕在化し、先進医療や快適診療への対応力が低下していました。また、経年による建物全体の構造的疲労もあり、耐震補強や改修では根本的な改善が困難な状況に陥っていたのです。

左:広々とした総合受付と、その前に続くホスピタルストリート。明るく開放的な空間が広がる。 右:北東側外観。2面の大きな窓から自然光が降り注ぐ光あふれる空間。

左:広々とした総合受付と、その前に続くホスピタルストリート。明るく開放的な空間が広がる。 右:北東側外観。2面の大きな窓から自然光が降り注ぐ光あふれる空間。

さんむ医療センター

事務次長新國雅一さん

さんむ医療センター

看護部長井上純子さん狭い病室と遠いトイレ

新國 旧病院は老朽化が進んだこと、狭あい化で使いにくくなっていたことから職員の是正要望が高まっていました。そこに耐震基準の改正が重なり、基準を満たせなくなってしまったため、現在の場所に敷地を確保して新築しました。新築にあたっては、要求基本計画を策定し、これをベースにコンサルタントと協働して各部門からヒアリングを行い、要望された居室やスペックを要求水準書にまとめてプロポーザルを行いました。工事が始まったあたりでコロナ禍が発生し、物価が高騰したため、週に一度の定例会議の後には臨時のコスト削減会議を開き、費用を抑える努力を重ねました。その結果、本来全館で壁掛け式の便器を採用する予定が、費用対効果を考慮し、外来のみとなっています。

井上 旧病院は病室がとても狭く、患者さんのベッドの間に人が入れるかどうかという状況でした。水まわりにしてもキレイに使いたいという意識はあっても、水はけが悪く周囲が水浸しになっていたり、病院自体が古かったので排水がうまくいかなかったりという問題がありました。床抜きの配管だったため、その周りはどうしてもホコリがたまってしまい、それが水分を帯びると掃除をしても落ちない汚れとして残ってしまうようなこともありました。清掃については通常は清掃業者に委託していましたが、看護師が随時対応していました。

トイレに関しては、病棟の中央にある集中型トイレだったので、遠い病室の患者さんにはご不便をおかけしたと思います。特に介助が必要な患者さんの場合は、朝トイレが込み合う時間帯に次々にナースコールが入り、順番にお声がけして回るのが大変でした。

またスタッフ用トイレは各病棟に1か所しかありませんでした。スタッフステーションの手洗いも一般的な流しで、隣には機材洗浄用の水栓がありました。病室は多床室でもシンクは1つしかなかったため、ケアが終わった後に病室で看護師が手を洗うことが難しく、廊下側の使いやすい場所に水まわりがあると便利だなと考えていました。

内藤建築事務所

東京事務所企画室

次長勝矢元文さん 内藤建築事務所

内藤建築事務所

東京事務所設計室

技術チーフ

有田朋央さん奥村組

建築設計部

設備課主任

飯田将史さんさんむ医療センターのコンセプトと建築概要

有田 さんむ医療センターの建て替えは、奥村組さんとデザインビルド(設計・施工一括発注方式)で担当しています。設計当初から地域のランドマーク的な存在感を意識し、病院と地域をつなぐさんむモール、ワンフロア外来で外来患者さんにわかりやすくというように12のコンセプトを立案しました。今あげたコンセプトのほかには、救急用EVを基軸としたエマージェンシーラインや見守りのしやすい病棟などがあります。病室環境についてはMyエアコン・Myウインドウが特徴的だと思います。これは個室から多床室まですべての病床に専用のエアコンと窓を付けたということです。そのほかBCPの策定や、構造面では免震構造の採用、感染症対策への意識的な取り組みなどが挙げられます。また我々はコンバーチブルシステムと呼んでいますが、発展性、展開性を担保していることなどが挙げられます。工程については2020年の5月からプロポーザルを始め、基本設計に約8か月、実施設計に約9ヶ月かけて、2022年11月に着工、2024年6月に竣工、9月にオープンしました。

配置計画については敷地の南の角に建てており、一般の方は北側からアクセスして、東側にある玄関から入るようになっています。救急車両は一般車両とは異なる動線で病院に入るように計画しています。専用の入り口から一直線に救急治療室へ至る動線を確保し、救急エレベータにも直結する平面計画としています。その他、一階はホスピタルストリートと呼ぶ通路からそれぞれの外来に分かれるワンフロア外来を計画しました。勝矢 「コンバーチブルシステム」という言葉は先ほども出ましたが、病室のトイレなど水まわりを改修しやすい設計にしていることも、この建物の特徴になっています。また、1階メインのトイレは外来の中央に配置しました。ここは光庭に面した非常に気持ちの良い空間で、ここにバリアフリートイレや、授乳室などの水まわりを集約しました。外来を訪れた方に分かりやすい位置にトイレを計画したことも特徴のひとつです。

有田 意匠面ではエントランスやさんむモールの仕上げ材に木を用いて温かみのある空間を意識して設計を行いました。また、災害発生時には避難拠点として機能するように、3日分の必要量を考慮して受水槽の容量を決めています。発電機も屋上に設置しているので非常時でもトイレが利用できるように計画しています。

勝矢 災害時には、被災者にエントランス前のさんむモールに入っていただいて、隣接する大会議室でトリアージや応急手当ができるよう、医療ガスや非常用電源を備えました。大会議室の隣には災害時にも使えるトイレも設けています。このトイレは平常時にももちろん稼働していて、外来患者も使えますが、スタッフの動線に近い位置にあることからスタッフがメインで使われているようです。

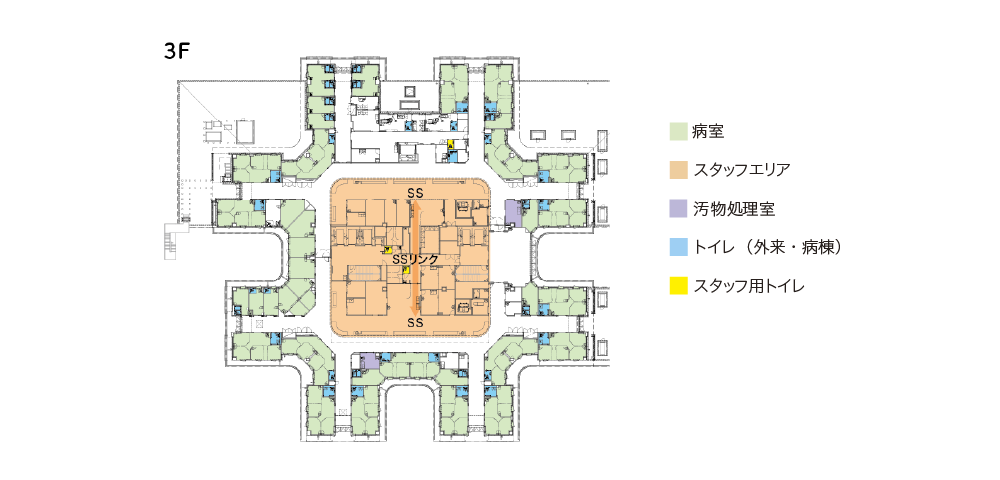

有田 2階は回復期リハビリ病棟、手術室、医局などの管理部門で、3階は病棟です。病棟中央にスタッフステーションがあり、南北で担当病棟に分かれています。その分割したスタッフステーションの間に設けたSSリンクと呼ぶ専用通路が、南北のスタッフステーションをつなげています。スタッフがこの通路を使って行き来すると想定して計画しました。緩和ケア病棟が入っている4階病棟には屋上庭園を設けました。緑や花の気配、匂いを意識して植栽の計画を行っています。全4階建ての建物は低層に抑えることで、周辺環境にも配慮し、近隣に影響が出ないように計画しています。

全ての病床にMyウインドウとMyエアコンを装備

ホールの「明るく開放的」という修飾語は病棟にも当てはまります。ここではすべての病床に専用の窓(Myウインドウ)とエアコン(Myエアコン)を設置。4床室もこのコンセプトが貫かれているため、ベッドは一般的な病室のように田の字に並べるのではなく、1床ずつ介助などに十分な広さを確保したうえで、窓の位置を考慮して配置されています。そのため、一般的な4床室とは少し異なる病室設計が特徴的です。

窓外の景色をすべての入院患者に

勝矢 病院からは海は見えませんが、見えそうなぐらい開けた環境にあります。その景色のなかを数分おきに電車が走っている様子が見えたりと、のどかで気持ちの良い環境です。ぜひ等しくこの景色を楽しんでいただけるよう、すべての患者さんに窓を提供すべきではないかということをプレゼンで訴えました。

飯田 実は「Myエアコン」に関しては、市販のルームエアコンに準ずるものを使っています。通常は業務用エアコンを用いた大規模なシステムになりますが、コスト比較では個別エアコンを導入する場合と大差はありません。むしろ、今後更新していくにあたって、流通の多い小型のエアコンは個別に改修でき、故障時にはすぐに取り替えられるという、バックアップ体制も含めた利点を評価いただいたのではないかと思ってます。

勝矢 最近は大型病院でもこの方式を採用する例が増えています。ビル用マルチエアコンの場合は1つ故障するといくつかのゾーンが使えなくなってしまうのに対して、個別エアコンは1対1なので安心です。しかも病室脇のバルコニーに室外機が置かれてるので故障してもスピーディに1台ずつ取り替えることができます。このルームエアコン設置で苦労したのが配管の取り回しです。外壁に配管のカバーを取り付けると目立つので、外観の正面から見える部分では足元から外に出したり、カバーを取り付けるなどして外観がすっきり見えるように工夫しています。

飯田 また、このシステムは集中管理も可能です。通常の運用としては、スタッフがリモコンを管理して電源のオン・オフや温度の上げ下げを行うので、そうした運用や管理面も含めて病院側と精査しました。

勝矢 リモコンをベッドサイドに置くと、患者さんによっては紛失・故障・過度な温度設定の恐れがあるので、あくまでスタッフが来て操作をすることになっています。もちろん各ベッドごとに温度や風量を自由に設定できるので、患者さんの容態に合わせてスタッフが操作をするという感じです。ですから、患者さんからの暑い、寒いというクレームは減っているのではないかと思います。

井上(看護部長) 患者さんが入院される際の要望として、「窓際にしてください」ということがなくなり、その調整を考えなくていいこと、トイレとの位置関係を考えながら患者さんのベッドコントロールをする必要もなくなりました。Myエアコンに関しては、今のところリモコンはこちらでお預かりして調整を行っていますが、今後はできる方にはリモコンをお渡ししてもいいのかなと考えているところです。

新しい病院は患者さんからの評判もいいのですが、特に病室の洗面台を絶賛される患者さんがいました。若い患者さんで手術後、患部がまだ痛いときに、病室の手洗いがとても使いやすかったと言ってくださったのです。術後間もない状態だと車いすで室内の手洗いまで行くのも息を切らすほど大変だったと思います。その際に、シンクの横の縁が広くとってあるので、そこに腕を置いて息を整えられたというんですね。

機材選定の際には感染管理の医師から「縁が広すぎて清掃効率が悪い」と指摘されたのですが、この話を聞いて「これを選んでよかったね」と笑ってました。その患者さんは「家にもほしい」というくらい気に入っていましたね。

また、一部の重症患者用個室を除いて、病室にはそれぞれ入り口のそばにトイレと手洗いが設けられています。4床室の場合には利用時、患者同士が気を遣わなくて済むよう、トイレの前には 一 定のスペースが確保されているほか、それぞれのベ ッドの頭の位置はトイレの入り口から離すように配置されています。各病室に分散型トイレが配置されたことによって、病棟中央に集中型トイレがあるだけだった旧病院と比べると、患者の利便性や快適さは大幅に向上するとともに、スタッフの看護動線も劇的に改善されました。

すべての病室にトイレを付ける

有田 病室の設計については、コロナ禍の時期にあたっていたこともあり、感染対策をどうするかということが大きなテーマになりました。特にトイレについては、病室側に入り口を設けています。

勝矢 これは病院側とかなり議論したところではあります。プライバシーや音の問題を考えると廊下側に入り口を設けるべきでは?というのが当初の我々の主張でしたが、本事業のアドバイザーである千葉大学の中山茂樹先生が、コロナ禍への対応を考えると院内感染がおこったときにはトイレを誰が使ったかを管理できると良い、という意見をいただきました。そこで病院側と議論を重ね、トイレの入り口は使用者が特定できるよう病室側で計画しました。また、そうしておくことで特定の病室を感染者病床として使った場合に、患者さんが外に出ることなく部屋の中だけで療養生活が完結でき、感染対策に配慮できます。そういう意味でも、病院側も納得されてこのようになりました。

有田 もう一点、将来対応というところで、標準的な長方形の4床室の床を二重構造にしました。個室化を想定して、トイレ前の広い空間の床を350mm程度下げています。これにより、将来、個室に区切る際には、配管の取り回し工事がワンフロアで完結でき工事の負荷を大幅に軽減することができます。

勝矢 その病室は将来個室のニーズが高まった際に、3分割して個室3つに改修できるようにしています。その際にはトイレや手洗いの位置の改修が必要になります。通常、下の階の機能を停止させなければ配管工事ができませんが、床を下げて2重床にすることで、将来部屋を区切る際にも下の階に影響を与えることなくスムーズに工事ができるという計画になっています。

4床室は先述した長方形のタイプに加え、ハの字型とストレート型のタイプがあります。ハの字型にはコンパクトなトイレがついています。どのタイプにせよ、すべての病床に窓とエアコンが備わっています。これらの病室を実現させるために寸法の追い込みがとても重要でした。医療ガスやコンセントなどの必要設備の位置が決まっている中で、窓とエアコンの位置があり、そこにベッドが搬入できるのかということについては図面の中だけでなく、設計段階で実寸のモデルルームを制作して検証しました。スタッフの方にベッドの出し入れを試して入れてもらったりしながら、実際の使い勝手に必要な寸法を落とし込んでいます。また、変則的な病室の形状に対応するため、カーテンレールの位置にも工夫を凝らしました。開け閉めの位置や通路との関係性、スタッフの動線など、綿密な検討を重ねました。有田 モデルルームについては、現場に入ってから再度制作して、確認を行ってもらいました。すでに確認いただいているので、大きな変更はありませんでしたが、病室の設計にはそのくらい気を遣いました。また、トイレについては、バリアフリー法17条に基づく「建築物移動等円滑化誘導基準」の認定を取得しており、各階に共用のバリアフリートイレを設けています。病棟でも見舞客など外部からの利用者もいらっしゃるため、そういう方々が安心してご利用いただけるトイレを計画しました。

勝矢 また、重症患者用の一部の個室については、トイレをベッドの奥に配置しています。自力でトイレに行くことが難しい患者さんを想定し、トイレを汚物流し的に使うことを考慮した設計です。

井上(看護部長) 計画中にコロナ禍を経験したこともあり、感染症対策の観点から病室ごとにトイレはあった方がいいということになり、設けることにしました。結果的には患者さんも介助する我々も病室内で完結する短い動線で済むようになったので、今までかかっていた作業時間が大幅に短縮され、負担が軽くなったことを最も実感しました。これまでは患者さんを介助してトイレに連れていく間に間に合わなくなって…、ということもありましたが、トイレが近く、行きやすくなったので患者さんにとっても非常に良い環境になったと思います。

病室のトイレは介助のための広さが十分にあり、設計段階でモデルルームを使って実際にシミュレーションを行い、位置はここ、ペーパーホルダーの位置はここ、と実際に動いて決めました。また、私たち管理職が良いと判断したことも、現場の看護師からさらに細かい要望や改善点があがり、最終的に今の形になっています。

トイレの入り口を病室側に設けた点については、多床室のトイレの前のスペースが少し広くなっていて、それぞれのベッドの頭の位置がうまくトイレから離れるように配置できましたので、患者さん同士で「今誰かトイレに入った」というようなプレッシャーは感じさせずに済んでいるのではないでしょうか。当初はトイレの入り口は廊下側にあった方が良いのではと考えていましたが、実際に運用してみると、病室側でよかったんだなとつくづく感じています。

旧病院から大きく改善されたことのひとつには汚物処理室もあります。小さな空間なので動線が効率的にできず、清潔と不潔の区分が完全ではなかった状態は改められました。新しい病院ではベッドパンウォッシャーの導入をはじめ、回遊動線によって清潔と不潔エリアが区分され、汚物処理作業が清潔かつ効率的にできるようになっています。

レイアウトが変えられる汚物処理室

勝矢 汚物処理室については、不潔ゾーンと清潔ゾーンを区分するという基本的な考え方に基づいて設計しました。汚物流し、ペットパンウオッシャー、流し台、そして清潔側に機材棚という順に配置し、最後に手を洗って退出という動線を想定しました。出入り口が中央にあるため、部屋をぐるっと回って出ていく設計にしています。本来であれば入り口と出口を分けて、ワンウェイの動線を作るとか、扉は自動にするとか、不潔と清潔エリアの部屋自体を分けるという考え方もありますが、なかなかそこまで実現できている実例は多くありません。ただ、近年では「汚物処理室」という名称を見直そうという機運は高まっており、「クリーンアップステーション」や「洗浄室」といった名称に変更する病院もあります。常に清潔に使う意識付けと言えます。

井上(看護部長) 汚物処理室は実務面で大きく改善されました。旧病院ではベッドパンウォッシャーがなかったため、衣装ケースのような箱に消毒液をつくり、そこで器具洗浄を行っていたため、消毒液の準備や廃棄に多くの時間を費やしていました。そのため、汚物処理室については、設計段階から動線を考えた設備の配置を要望しました。設計上の制約によってすべてがかなえられたわけではありませんが、納得済みでつくっていただいた空間なので、工夫しながら使っています。旧病院のようににおいがこもることもなくなり、とても使いやすくなりました。

全ての病室は、「井」の字型の病棟の外縁部に配置されており、中央にあるスタッフステーションから短い動線でケアが可能となっていることも特徴です。特に重症室はスタッフステーションの目の前に配置されていて、質の高い医療を迅速に提供していることがうかがえます。

勝矢 病棟は井型病棟で非常に動線が短いことが特徴です。スタッフステーションから病室全体への見通しが良いほか、病室を挟んで廊下が配置されているため面積効率が良いというメリットもあります。しかも立地として全方向からの眺望が優れていることから、このような形状を採用しました。

井上(看護部長) 病棟が東西に長いつくりで、放射線状に病室が並んでいるので、スタッフステーションではなく担当ブロックのところでワゴンにパソコンを載せてそこで仕事をしています。ですから、看護師が廊下のあちらこちらにいるような状態ですね。昼に1度スタッフステーションに戻って報告をし、またブロックに戻る。そうすると担当の病室のそばにずっといられるわけです。ナースコールが鳴ったら看護師は病室のそばにいるので、すぐに駆け付けられます。また、この方法によってオンタイムで入力作業ができるので、業務を終えた後にスタッフステーションに戻ってから入力する手間がなくなり、時間外業務の削減につながっています。ただ、気を抜くとスタッフステーションに帰りたくなってしまうので、担当ブロックのエリアで頑張っています。おそらく誰かと話をしたくなってしまうのでしょうね。

このスタッフステーションは南北に二分割されており、それぞれが異なる病棟の機能を持っています。その中央をスタッフ専用の連絡通路が貫く設計となっており、この通路沿いにはロッカーや仮眠室、トイレなどが配置され、医療スタッフは必要な際にすぐにこれらにアクセスすることができ、効率的でストレスの少ない環境で業務に集中、労働環境向上に寄与しています。

スタッフ用の水まわり

勝矢 ワンフロアに2看護単位で病棟が2つありますが、スタッフはSSリンクを通ってスムーズに行き来ができるようになっています。万が一、一方で人手が足りないとなった際に、もう一方から応援をすることもスムーズにできますし、完全にセパレートされていないので、スタッフ同士の交流にもつながることを想定しました。また、SSリンクの中央にはスタッフ用の休憩室兼カンファレンス室があります。大きな空間で、普段は可動式の間仕切りをして使うことを想定していますが、大きな会議などがあれば、可動式の間仕切りを簡単に開けて、ひとつの広い空間として利用できます。当初は間仕切りを設けず、完全にオープンでフレキシブルな空間として生かそうと考えていましたが、どちらかの病棟で感染症が発生した場合に備え、感染対策として間仕切りがあった方が使い勝手がいいということで、この形に落ち着きました。

有田 スタッフ用トイレは男女共用でスタッフステーションごとに1か所ずつ設けています。また、1階の外来ではスタッフ用の通路側にもトイレを設けています。例えば、外来の裏にあるスタッフ用通路には男女共用のトイレを2つ設けました。患者さんが使うトイレとは別にスタッフ専用のトイレを設けることで、スタッフがそこで少しでもリラックスできるような環境づくりを目指しました。

井上(看護部長) SSリンクの利用についてはスタッフによって使い方や利便性が異なるようです。基本的には病棟ごとに施錠していますが、特に不便を感じることはありません。病棟中央の休憩室などがあるスタッフエリアはとても使いやすいと思います。旧病院では病室の端にスタッフの休憩室があって、隣が病室だったために声が漏れることもありました。それに休憩室とはいってもソファがあるだけ。誰かが仮眠をとっていれば休憩室は使えなくなる環境でしたね。それが、新病院では仮眠室とカンファレンス室(含む休憩室)に場所がきちんと分かれたことで、働く環境がかなり改善されました。また、スタッフの私物の管理も大きく変わりました。以前は各自が私物のカゴなどに入れていましたが、新しい病院では更衣室のロッカーとは別にSSリンク内に鍵付きの個人ロッカーを新設してもらい、効率的に安心して管理できるようになりました。

その他、スタッフと患者さんの動線を分けたことで最もわかりやすいメリットは、エレベーターです。旧病院では患者さんとスタッフがエレベーターを共用していたので、ベッドのまま移動する患者さんがエレベーターに乗っていると、他の人が乗れなかったり、配膳の際に長時間待たされたりして、食事を配るのにもとても時間がかかりました。それがまったくなくなって、ストレスが驚くほど減り、業務がスムーズに進んでいます。

スタッフの労働環境改善のためのさまざまな施策

このような動線の工夫は病院全体に及んでいます。特にスタッフだけが利用できる動線は階層内の移動はもちろん、エレベーターや階段など縦の動線も確保されており、これが効率的な医療態勢と労働環境の向上につながっています。

医療従事者の働く環境を考えた施策

勝矢 もともとはスタッフと患者さんの動線分離で生まれたアイデアですが、スタッフステーションのSSリンクは少ない人員配置でも効率よく対応できる工夫ですし、スタッフ同士のコミュニケーションを活性化する仕組みにもなると思います。他にもスタッフの働く環境をかなり意識して計画してます。外来や救急と医局の動線にはスタッフ専用の短い通路を用意したり、スタッフコモンズには休憩スペースを設けています。また、サーカディアン照明を採用して、スタッフの健康への配慮も試みています。 また、内装にもこだわり、要所に山武杉材やそれに準ずる木材を用いて、あたたかみのある空間にしました。また、エレベーターを上がった先には、「さんむの庭」と名付けた癒される中庭が広がり、廊下の奥の開口部からは、のどかな田園風景が望めます。患者さんだけでなくスタッフも気持ちよく働ける環境づくりを考えました。

昨今、医療業界も人手不足が深刻なため、今後は患者さんの療養環境だけではなく、スタッフの働く環境にも配慮する考え方がさらに広がるでしょう。さんむ医療センターの設計以降も、スタッフエリアが中央にあって、それを中心に計画する事例が増えました。あとは、外国人の医療従事者が増えてきていることから、彼らとのコミュニケーションを円滑にとるための仕掛けも求められていくでしょう。飯田 今回、スタッフや病院側から、院内連絡用のPHSをスマートフォンに切り替えたいという要望がありました。ナースコールがあった際に、スマートフォンに直接通知が届き、すぐにその対応ができるようにしたいと。また、各階のインターフォンとも連携させることで、来訪者があった場合に出迎えに行かずともスマートフォンで画像を確認して応対できるようになりました。こうした取り組みが、業務の効率化と省力化につながっていると思います。

新國(事務次長) 旧病院のときにはすべてが紙で回るという「紙文化」が強く残っていました。そのため新病院ではすべての業務をデジタル化すべく意識を統一し決裁文書や回覧文書は全部デジタル化しました。レセプト業務(診療報酬明細書)はすでに電子カルテが稼働していましたので、それ以外の部分ですね。こうしたペーパーレス化によって、現場の業務量を減らすことができたのではないかと感じています。

スタッフと患者の動線を分離

有田 動線計画については、1階は患者さんとスタッフの出入り口を完全に分けています。外来でも各診察室の裏にスタッフ専用の動線を設けています。これにより、患者さんの目に触れることなく、階段などを使ってフロア間を移動できるようになりました。病棟にもスタッフ専用の上下動線を確保し、患者さんのゾーンと明確に分けることで、効率的でスムーズな移動を実現しています。

明るさと温もりを感じる内装

エントランスを入った際に目に飛び込んでくるのは、山武市の特産材である「さんむ杉」をイメージした木をふんだんに使った空間です。1階外来ではこの木が利用者の注意を引く素材として上手に用いられています。受付や診療科を示す柱の一部には、白いクロスと切り替えるように木が背景に使われ、利用者の目を引くとともに温かみのある雰囲気を演出しています。内装材も、エリアごとに工夫が凝らされており、外来フロアの1階は、一部に木を用いつつ、壁と天井は白いクロス、床は木を引き立たせる自然な石目調ビニルクロスで仕上げられています。他方病棟では、白を基調として、病室の床には木目調のビニルクロスが用いられ、明るく温かみのある雰囲気を演出しています。また、南北に分かれた2つの病棟は、それぞれ海側と山側とにちなんだ色調が用いられ、利用者が視覚的に識別しやすいよう工夫されています。

静寂に包まれた夜のさんむモール。柔らかな光が幻想的な表情を見せている。

静寂に包まれた夜のさんむモール。柔らかな光が幻想的な表情を見せている。

内装のコンセプトと空調計画

有田 内装については、外来は壁にクロス、床にノンワックスビニル床シートを基本とした耐久性・清掃性に優れたものと木材の3つを組み合わせています。患者さんの目が行く受付などには木を使いつつ、アイキャッチとしても機能させています。これにより、木材が使われている場所が受付など重要なエリアであることを示しており、サイン計画の一部にもなっています。壁や天井の木に対し、床は石目調のビニル床シートを使い、質感のコントラストをつけています。一方病棟エリアは白を基調とし、南東側病棟は「海・空」、北西側病棟は「田んぼ・森」をモチーフとしたアクセントカラーを取り入れています。

勝矢 蒸気を使う部屋や水まわりの天井はケイカル板などのボード系素材を使い、一般的な居室については、岩綿吸音板やクロスを使っています。カビ対策の素材は特に用いていませんが、カビの原因となる結露や、水漏れ、雨漏れを空調で防ぐ設計にすることで対応しています。

飯田 換気は直接外気を取り込むことを極力避け、病棟用には屋上に大型の外気処理機を設けて、そこからスタッフステーションや病床へ空気を送ることで、常に新鮮な空気が循環するよう設計しました。また、各病床の上に排気口を設けることで、感染対策を含めた空気の流れを意識しています。また、さんむ医療センター周辺は虫が多いため、吸気口には細かいメッシュの防虫網をつけるなど防虫対策にも気を使いました。外来階については全熱交換器を採用しています。 感染症外来ではそこだけで独立した空気環境を構築しており、排気にも感染源を捕らえるフィルターを付けるなど、対策を講じています。

有田 4階には感染者病棟を想定したゾーンを設けています。ここには救急用エレベーターから直接上がることができ、有事の際には普段は引き込まれている間仕切壁を閉じることで、隔離区画を形成することができます。このゾーンの出入り口には前室も設けてあります。

勝矢 感染症病床は全部で11床あり、空調的には陰圧に設計しています。コロナ禍のときには患者さんの容態を見極めるためにCT検査が頻繁に行われていたので、1階の救急外来からCT検査室へ直接行けるストレートな動線を確保し、有事にはこの動線を専用通路として使えるようにしました。これにより、CT撮影を迅速に行うことが可能です。

災害発生時は避難所としての役割を果たす

さらに、さんむ医療センターは災害発生時には地域住民の避難所としても機能するように設計されています。特に1階の正面入り口右手には平時には大会議室として使われる大きな空間がありますが、ここは非常用電源や医療ガス設備も完備され災害時に傷病者が搬入され、トリアージが行われることも想定されています。大会議室の裏手には集中型の男女別トイレと2階医局に直結するスタッフ用の階段も備わっています。1階は外来フロアということもあり、トイレなど水まわりについては、集合型トイレとジェンダーフリーの個室完結型トイレがバランス良く配置されています。外来部門の中心(光庭の裏手)に集合型トイレ、そしてメインから少し離れた西側には、プライバシーを重視した個室完結型のジェンダーレストイレ、さらにそれぞれのそばには車いす使用者対応のバリアフリートイレも設置されています。 このように旧病院舎が抱えていた耐震性・狭さ・設備老朽化などの課題を克服し、機能性・快適性・安全性を高めた新病院は、急性期から在宅医療まで一貫した地域包括ケアを支える中核医療拠点として生まれ変わっただけでなく、災害時の避難拠点、さらには周辺地域のランドマークともいえる病院として、地域の人々から頼りにされる施設として期待が集まっています。

建物北側には救急外来があり、救急医療がコンパクトな空間でありながらも、迅速に対応できるよう設計されているほか、2階の手術室へ直行できる縦動線が確保されているなど、隙のない動線計画がうかがえます。救急外来脇には感染症処置室も完備され、感染症発生時には他の空間と隔離しやすくなっているなど、感染症対策にも配慮されていることがわかります。

水まわりの仕様について

飯田 衛生器具に関しては、外来は壁掛け式の便器を採用し、病棟は床置き式を採用しています。不特定多数が利用する外来のトイレは清掃性を優先し利用者が限られる病棟は、汚れ方や清掃頻度も外来より低いことを想定し、コストのメリハリをつける意味でも仕様を変えています。

勝矢 全て壁掛け式便器が理想的ですが、コスト面を考慮して、このような方針で整理しました。また、床材はビニールシートの巾木を巻き上げ施工にしています。トイレ等の水まわりだけではなく、病室やスタッフステーションなど、様々なエリアで採用し、ホコリが入隅にたまらない設計で、衛生的な環境を保てるようになっています。

井上(看護部長) 今はもう当たり前になってしまっているのですが、最初に新しい病院に来た際は、広い、明るいという印象がとてもありました。「ここで働くんだ」というワクワクするような希望に満ちた思いです。それはみんな感じたことだと思います。

新病院では役割分担がはっきりしたことも特徴です。これまではリネン類の管理や運搬、保管業務は看護補助や手が足りなければ看護師が担っていましたが、それらは外部業者さんに委託して、その分の時間を看護師も看護補助も患者さんのケアにあてています。ベッドメイキングにしても同様で、職能に応じた役割分担で働き方を適正化して、現在も見直しながらさらなる効率化を図っています。そうやって業務全般を見直し、患者さんのコールにできるだけ早く対応することだったり、スタッフが時間外労働をせずに早く帰宅できるようにと気を付けています。要は、みんなが本来するべき業務に取り組める環境づくりですね。それによって、私たちは患者さんのベッドサイドにいる時間を大幅に増やすことができました。

掃除は清掃業者に依頼していますが、看護助手もサポートに入り、院内を定期的に巡回しながら、手すりのような場所を絶えず拭き掃除しています。ラウンドしなければ気付かない事も多く、「ああ、来ておいてよかった」と思う場面も実際にありましたね。

患者さんが、トイレで気持ちよく癒されるためには、やはり常にきれいな状態でなくてはならないと思っています。ですから、清掃業者さんと連携するのはもちろん、気づいたときにスタッフがどう動くかというのが大事だと思います。とにかくトイレは常に清潔にしておきたいですね。

建築概要

| 竣工年月 | 2024年6月 |

|---|---|

| 所在地 | 千葉県山武市成東250 |

| 施主 | 地方独立行政法人 さんむ医療センター |

| 設計 | 内藤建築事務所・奥村組 |

| 延床面積 | 1万6914㎡ |

| 病床数 | 199床 |